Кызыл-кент. Паспорт объекта

Полное описание

Наименование: Кызыл-кениш, Кызыл-кент, Дворец Кызыл-Кент, Кызыл-Кентский дворец, Кызыл-Кенчский дворец, Кызыл-Гянчский дворец, каз. Кыз-Аулие, ойр. Xaslux. Ойратское наименование монастыря является предположением, построенным на анализе ойратоязычной биографии Зая-пандиты Намха-Джамцо.

Тип объекта: Руины буддийского храма, ступы, возможно, монастыря (ойр. xeyid, süm-e) и резиденции.

Основатель: По предположениям исследователей, основателями монастыря могут быть как Очирту Сэцэн-хан, глава хошутской общности внутри ойратской конфедерации, так и Хундулен-убаши, хошутский аристократ, дядя Очирту Сэцэн-хана. См. карту ойратских пастбищ. Хундулен-убаши приходился родным братом отцу Очирту и Аблая Байбагасу. Чтобы узнать подробнее о жизни Очирту и Аблая см. статью Н. В. Цыремпилова, выполненную в рамках данного проекта.

Время и обстоятельства основания: Кызыл-Кент был построен в XVII веке в период доминирования хошутов в центральной, южной и восточной частях казахской степи. Этот период также характеризуется распространением и утверждением среди ойратов и монголов – тибетского буддизма. Тибетский буддизм не только усилил связи ойратов с восточными монголами, а также с Тибетом, но и способствовал их культурному развитию через приобщение к письменной культуре, историографии, искусству, медицине и архитектуре. Ойратский нобилитет начинает принимать тибетский буддизм почти сразу после того, как это сделали восточные монголы. И хотя тибетские ламы и задолго до этого контактировали с ойратскими правителями, именно с начала XVII века ойраты организованно принимают буддизм традиции желтошапочников. Строительство стационарных архитектурных сооружений в ойратских кочевьях началось еще до середины XVII века. Самым ранним монастырем ойратов считается так называемый Кабалгасун, упоминающийся еще с 1616 года как городок дурбетского Далай-тайши. Одним из самых ранних буддийских монастырей было сумэ, основанное ойратским ламой Дархан-Цорджи. Развалины этого монастыря еще сохранялись видимыми в конце XIX века недалеко от Семипалатинска. Дархан-Цорджийн-кит, по всей видимости, патронировался хошутами, возможно Очирту-Сэцэном, но на этот счет нет надежных сведений. Еще одним пунктом, который возможно совмещал в себе функции монастыря, резиденции и крепости, был городок, построенный Эрдэни-Батур-хунтайджи в 1639 г. в местности Кобуксар. По мнению археолога С. С. Черникова, примерно в эти же годы крупный и влиятельный хошутский аристократ Очирту основывает небольшой стационарный монастырь в Кентских горах. Кызыл-Кент лежал на одном из главных путей, по которым Прииртышье было связано с регионами Урала и Нижней Волги, с начала XVII века занятыми ойратскими группами торгутов и дурбетов. Ж. О. Артыкбаев называет его «калмыцким коридором» (Артыкбаев 2001).

Археолог С. Черников приводит легенду, описывающую историю основания Кызыл-Кента, ссылаясь на данные краеведа В. Никитина. Согласно этой легенде, монастырь, а точнее резиденция, была основана калмыцким воином Айд-батыром, который выкрал дочь одного из ойратских ханов и вместе с 40 молодыми парами укрылся в Кентских горах в надежде укрыться от бесконечных войн калмыков с казахами. Там молодые люди выстраивают себе стационарную резиденцию Кызыл-Кент. Через какое-то время Айд-батыра находит его брат Тлеуке, который пытается убедить его выступить с ним против казахов, но получив отказ убивает Айд-батыра, но и сам вскоре погибает в битве с врагами (Черников 2018: 336). При этом Черников не склонен доверять легенде и выдвигает собственную версию происхождения монастыря. Опираясь на данные Герхарда Миллера, Черников предполагает, что после того, как Очирту получил титул Сэцэн-хана и вытеснил своего брата и конкурента Аблая на Урал, в пяти днях пути на запад от Аблай-кита он основывает свой монастырь. Поскольку, как утверждает Черников, к западу от Аблай-кита никаких крупных ойратских построек не обнаружено, то можно предположить, что речь в данном случае может идти о Кызыл-Кенте. Недостаток этой версии заключается не только в том, что два монастыря отделяют друг от друга почти 500 км, которые трудно покрыть за 5 дней, но и то, что она не находит подтверждений из других источников. Ж. О. Артыкбаев и Ж. Е. Смайлов отвергли эту версию, резонно указывая на то, что кочевки Аблая в этот период находились совсем в других местах. Это подвигло их на разработку других версий. Так, согласно версии Смайлова, которую позже подхватит и И. В. Ерофеева, Кызыл-кентский храм мог быть построен хошутским аристократом Хундулен-убаши. На это указывают несколько туманные сведения из биографии Зая-пандиты Намхай-Джамцо, в котором упоминается, что в 1643 году Хундулэн-убаши кочевал в местности Хаслук, которые Смайлов идентифицирует с Кентскими горами. Артыкбаев, принимая эту версию, дополняет ее тем, что отдает приоритет дурбетскому Далай-тайджи, который, по его мнению, еще до основания Кызыл-Кента построил на том месте ступу, вокруг которой позднее возник храм.

Еще одной историей, связанной с Кызыл-кентским дворцом была изложена местным жителем Г. Сарсенбаевым в 1986 году. Еще раньже эта же легенда была записана участниками экспедиции Ф. Щербины в конце XIX века со слов султана Акбая Жолды (Бейсенов 2017: 469). Согласно этой легенде, в 1697 году в Кызыл-Кенте останавливалась Сетерджап, дочь Аюки, которую выдали замуж за джунгарского правителя Цэван-Рабдана. Рассказывается, что по крайней мере одном из зданий Кызыл-Кента было построено сопровождавшим невесту экскортом, а знамениты Шуно-Даба, опальный претендент на титул хунтайджи и герой эпических сказаний сибирских народов, был зачат в этом месте (Артыкбаев 2001: 142).

Период использования: Версия о строительстве Кызыл-Кениша в середине XVII века получила поддержку со стороны ряда авторитетных исследователей, таких как И. В. Ерофеева или Ж. О. Артыкбаев, но все же не является доказанной. История о Сетерджап может говорить в пользу более поздней датировки памятника – конце XVII века. Так или иначе, однако данные археологических исследований говорят о том, что памятник использовался короткое время

Основные функции: Храм, буддийский стационарный монастырь, мастерская, школа. Автор «Лунного света» использует исключительно слово сумэ, говоря о монастыре, построенном Аблаем. Им не используется термин кит (хийд), который со временем закрепился за монастырем. В этом расхождении, возможно, имеется некоторый смысл. Под термином сумэ в монгольском буддизме было принято понимать монастырь, в котором монахи могли и не жить на постоянной основе, но приезжать туда в определенное время для проведения календарных ритуалов или служб. Термин хийд означал отшельнический скит, в котором постоянно проживало небольшое количество монахов, занимавшихся буддийской практикой в уединении. И хотя в использовании этих терминов отсутствовала строгость, и они могли взаимозаменяться, тем не менее, можно предположить, что монастырь Аблая созданный изначально как место для проведения регулярных ритуалов кочующего монастыря Зая-пандиты, со временем мог превратиться в пустынный скит для небольшой группы монахов.

Религиозная принадлежность: Буддизм тибетской традиции гелукпа (тиб. dge lugs pa), или традиция желтошапочников (тиб. zhwa ser), основанная крупным буддийским мыслителем Дже Цонкапой Лобсан-Дакпа (1357-1419). Гелукпа является наиболее массовой тибетской традицией, распространявшейся в монгольской и ойратской среде с конца XVI века. См. карту буддийских монастырей Казахстана и очерк истории буддизма в среде ойратов.

Главный центр притяжения: Центральный храм и библиотека. Так, по описанию Миллера и Гмелина, посетивших Усть-Каменогорскую крепость в 1734 году и пославших на обследование Аблай-кита небольшой отряд солдат во главе с урядником, на территории главного храма была найдена разоренная библиотека. Оставшиеся рукописи, по их словам, нельзя было увезти и на 10 лошадях.

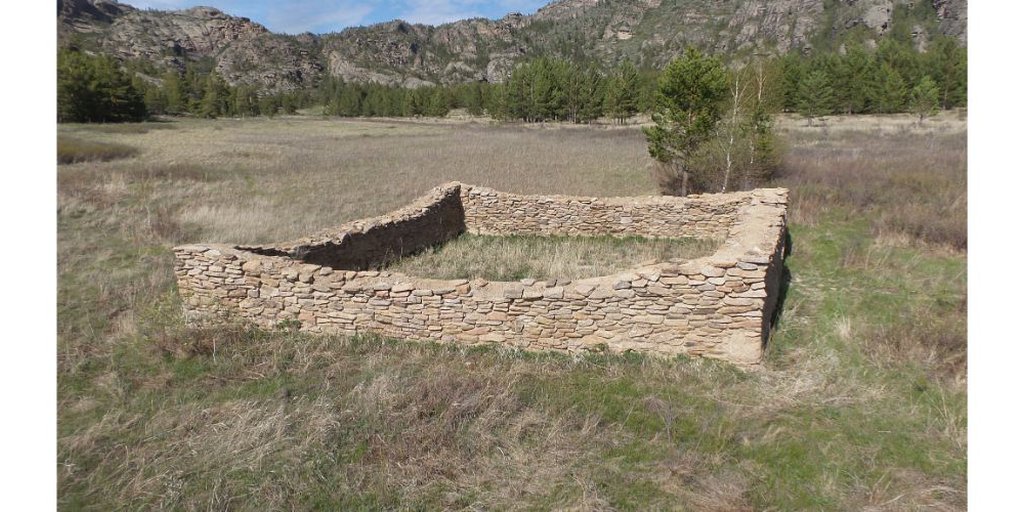

План: Памятник состоит из четырех разрушенных и частично восстановленных строения, главное из которых имеет крестообразную манадловидную форму. Стены строений изначально были сооружены из необработанного плитняка, скрепленного глиняным раствором. Во время раскопок археологами были найдены остатки деревянных конструкций. Главный храм состоял из главной комнаты, каждая сторона которой составляла 12 метров, и примыкавших к нему с трех сторон малых комнат. Внутри главного помещения имелись гранитные основания для колон, поддерживавших свод. С юга к основному помещению примыкал портик, состоявший из нескольких столбов. Вероятно, над основным помещением имелся второй этаж. Сохранилась фотография полуразрушенного главного здания, на котором хорошо видна конструкция портика. Три других строения располагались в непосредственной близости от главного храма. Одно из них, скорее всего, являлось не помещением, а ступой, или похоронным культовым сооружением. Была разграблена. Еще одно строение было жилым или хозяйственным, о чем свидетельствуют остатки печи внутри него. Последнее помещение, вероятнее всего, являлось жилым. Предположения, что оно было культовым и в нем проводились жертвоприношения (Усманова, Бедельбаева 2017: 333), на наш взгляд, противоречат характеру тибето-монгольских буддийских храмов. Перед главным зданием до сих пор сохраняется углубление, который в прошлом мог представлять из себя колодец или искусственный резервуар для воды. См. фотогаллерею.

Особенности ландшафта: Монастырь построен в ущелье у южного подножия горы Домолактас в Кентских горах в 260 километрах на ЮВ от г. Караганды и 37 км на ЮВ от г. Каркаралинск. Живописные Кентские горы служили естественной защитой Кызыл-кенишу с севера. См. фотогаллерею.

Современное состояние: Раскопки Кызыл-кениша были начаты в 1985 году сотрудниками Института «Казпроектреставрация» Министерства культуры Казахской АССР под руководством Ж. Е. Смаилова и А. З. Бейсенова (Усманова, Бедельбаева 2017: 331; Артыкбаев 2001: 136). В 2008-2009 гг. исследование было продолжено участниками Казахского научно-исследовательского института по проблемам культурного наследия номадов (руководитель проекта – директор института к. и. н. И. В. Ерофеева). В ходе реставрационных работ, проведенных в 1980-х гг. на остатках фундамента были возведены стены всех зданий в высоту выше человеческого роста.

Угрозы: Сама по себе «реставрация» структур памятника является довольно сомнительным способом его сохранения. Лучшим способом сохранения все же является консервация памятника в том виде, в каком он был обнаружен археологами. Памятник сегодня входит в реестр объектов национального значения и охраняется государством. Зона отдыха рядом с ним огорожена и облагорожена. Тем не менее, потенциально памятник находится под угрозой вандализма или разрушения в связи с тем негативным образом ойратов, или джунгаров, который распространен в массовом сознании.

Ближайший населенный пункт: Объект находится в 37 километрах на ЮВ от г. Каркаралинска. См. фотогаллерею.

Другие объекты: В 3 километрах на СВВ находится еще один важный археологический объект – городище Кент эпохи поздней Бронзы. См. фотогаллерею.

Аул Кент: Населенный пункт малого размера (примерно 30 дворов).

Дорога: через аул Алгабас идет трасса с твердым покрытием R-158, которая активно используется туристами, посещающими базы отдыха на Сибинских озерах. К самому объекту от аула Алгабас ведет грунтовая дорогая, проходящая вброд через речку Аблайкетку (Бешка) и заболоченные места. Проезд затруднен в конце весны. Имеется пешеходная тропа с озера Сардыколь.

Артефакты и манускрипты: найденные образцы буддийского искусства и берестянные ойратские манускрипты, а также сохранившиеся листы буддийских канонических произведений на тибетском и ойратском языках хранятся в собраниях Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) и Областном краеведческом музее Усть-Каменогорска; большинство артефактов, обнаруженных в XVIII-XIX веках хранились в Кунсткамере и были безвозвратно утеряны в результате пожара. См. фотогалерею.

Оценка сегодняшнего состояния. Аблай-кит сегодня имеет статус сакрального объекта регионального значения, хотя по степени сохранности, своему историческому, культурному и религиозному значению должен быть включен в число святынь общенационального уровня. Памятник находится под охраной государства.

Раскопки монастыря Аблайкит были возобновлены в 2016 году по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в рамках утвержденного им документа, носящего название «Программа развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в ВКО на 2016-2018 годы». Программа направленна на историко-археологические исследования памятников истории и культуры области. Заказчиком археологических работ на памятнике является КГУ «Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного наследия», а их исполнителем являлось ТОО «Археологическая экспертиза».

Рекомендации по инвестициям: Аблай-кит является одним из наиболее привлекательных в туристическом и паломническом отношении объектов во всем Казахстане. Аблай-кит хорошо известен за пределами Казахстана, главным образом в сопредельных с Казахстаном российских регионах. Он привлекает к себе как отдыхающих на Сибинских озерах, так и приезжающих с конкретной целью увидеть именно этот монастырь. Это и не удивительно, так как из всех буддийских объектов Казахсана именно Аблай-кит сохранился лучше всего, а то немного, что осталось от былого великолепия монастыря все еще позволяет представить его масштабы. Аблай-кит мог бы стать главным звеном в туристических маршрутах, связанных с буддийским наследием Казахстана, казахско-ойратскими войнами или Шелковым путем, поскольку Аблай-кит задумывался как важный логистический пункт для торгового пути из Китая в Россию. Для этого в Аблай-ките необходимо завершить археологические исследования. После этого, можно инвестировать средства в частичное восстановление прежнего вида монастыря, который сохранился в зарисовках Петра Симона Палласа. Будущим инвесторам требуется вложить средства в подведение участка дороги от близлежащего аула Алгабас и благоустроить территорию: проложить тропы на территории монастыря и на близлежащих горных отрогах. С самых высоких точек территории монастыря открывается великолепный вид на примыкающую равнину. Маршрут может проходить мимо озера и вдоль остатков крепостной стены. Осмотр всей территории монастыря может занять до 4-5 часов и требует определенной физической готовности, а потому важно строительство пешеходных путей, тропинок и лестниц.

В реконструированном здании главного храма возможным было бы размещение небольшого выставочного зала, в котором можно представить образцы ойратских и тибетских буддийских рукописей, в том числе найденные здесь и хранящиеся ныне в Институте восточных рукописей РАН листы из буддийского Ганджура, или тибетского собрания буддийских канонических произведений. На экспозиции могли бы найти себе место берестянные грамоты и другие артефакты в подлинном виде или в виде реплик. Кроме этого, выставка могла бы рассказывать посетителям об истории ойратов Восточного Казахстана, их буддийской культуре, а также о том, как находки в этом месте повлияли на развитие европейского востоковедения.

Фотогалерея

Карта

Материалы

Все материалы доступны по следующей ссылке