Аблай-кит. Паспорт объекта

Полное описание

Наименование: Аблай-кит (ойр. ablaiin keyid). Использовалось также названия Ablaiin süm-e. По всей видимости, данные названия являются неофициальными. Официальное же название в источниках не сохранилось.

Тип объекта: Остатки укрепленного буддийского монастыря (ойр. šibētü süm-e).

Основатель: Аблай-тайджи, ойратский аристократ XVII века из рода хошутов. См. карту ойратских пастбищ. Являлся младшим сыном крупного хошутского аристократа Байбагаса. Мать Аблая, дочь торгутского Хо-Урлюка, упоминается в ойратских источниках под именем Сайхан-Дзуй-хатун. Чтобы узнать подробнее о жизни Аблая см. статью Н. В. Цыремпилова, выполненную в рамках данного проекта.

Время и обстоятельства основания: Аблай-кит был основан в 1652 г. Время основания монастыря известно из целого ряда источников. Так, «Лунный свет», биография выдающегося ойратского буддийского деятеля, приходившегося Аблай-тайджи сводным братом, Зая-пандиты Намха-Джамцо, сообщает нам, что Аблай пригласил Зая-пандиту провести обряд освящения зимой 1657 года. Это означает, что строительство Аблай-кита было в целом закончено за три года. На ритуале освящения сумэ присутствовало, по данным источника, тысяча монахов. Эта цифра, скорее всего, является типичным для буддийских произведений преувеличением, но дает основания предполагать, что освящение сумэ Аблая стало настоящим событием для буддийского Прииртышья.

Важные сведения о строительстве монастыря содержатся в Статейном списке Федора Байкова, русского дипломатического посланца в Китай. Начальная стадия строительства совпала по времени с прибытием посольства Байкова, который провел в ставке Аблая несколько месяцев с поздней осени 1653 по раннюю весну 1654 года и стал свидетелем строительства Аблай-кита. Строительство монастыря совпадает по времени не только с приездом Байкова, но и вообще с началом сотрудничества Аблай-тайджи с русскими властями в деле развития дипломатических связей и торговли между Москвией и Цинской империей. В те же годы Аблай подчиняет себе монгольское племя сунитов, чьи правители подняли восстание против маньчжуров и бежали из южной Монголии в 1646 году на запад в земли Алтын-ханов. Этим же временем, или немного ранее, Аблай провел военные кампании против Бухары, о чем свидетельствует наличие у него в ставке пленных бухарских землепашцев. Да и посол его Бахта на переговорах с тюменским воеводой сообщал, что Аблай «по всем калмытцким улусом и в Бухарех и в Китаях славу учинил...». Вероятно, в данном случае имеет место быть дипломатический прием, но вообще есть основания предполагать о явной активизации Аблая в середине XVII века, о его притязаниях на лидерство в хошутской, а, быть может, и вообще в ойратской среде. Чтобы узнать подробнее об истории Аблай-кита см. статью Н. В. Цыремпилова, выполненную в рамках данного проекта.

Период использования: 1652 – нач. XVIII века. Немалые ресурсы, вложенные Аблаем в строительство монастыря, значительное собрание книг и роскошное внутреннее убранство говорят о том, что Аблай-кит какое-то время был значительным буддийским центром Прииртышья. Мы не знаем ничего конкретного об истории Аблай-кита, после того, как он был сначала захвачен братом Аблая – Очирту-тайджи, с которым у него были враждебные отношения, а потом возвращен обратно Аблаю. Вероятно, что после откочевки Аблая на Яик, а затем его пленения калмыцким Аюкой-ханом, монастырь мог перейти под патронаж Очирту-Сэцэн-хана. Источники умалчивают также, что произошло с Аблай-китом после гибели Очирту-Сэцэн-хана и бегства хошутов на Волгу и в Кукунор. Очевидно, что все прежние хошутские владения в 1676 году перешли под контроль Галдан- Бошокту-хана. Монастырь какое-то время мог использоваться монахами как место для медитаций, что и отразилось на его историческом названии – кит (хийд), т. е. уединенный монастырь.

Русские солдаты, исследовавшие монастырь в 30-е годы XVIII века, то есть спустя чуть более пяти десятков лет после упадка дома хошутов в Прииртышье, нашли его в лишь в полуразрушенном состоянии. При этом библиотека монастыря, а также элементы внутреннего убранства, находились еще в удовлетворительном состоянии. В окончательный упадок Аблай-кит пришел в течение XVIII-XIX века в результате его систематического разграбления местным населением. Скорее всего Аблай-кит приходил в запустение постепенно, вместе с происходившим в начале XVIII века процессом смещения центра Джунгарского ханства в район Семиречья и Восточного Туркестана.

Основные функции: Храм, буддийский стационарный монастырь, мастерская, школа. Автор «Лунного света» использует исключительно слово сумэ, говоря о монастыре, построенном Аблаем. Им не используется термин кит (хийд), который со временем закрепился за монастырем. В этом расхождении, возможно, имеется некоторый смысл. Под термином сумэ в монгольском буддизме было принято понимать монастырь, в котором монахи могли и не жить на постоянной основе, но приезжать туда в определенное время для проведения календарных ритуалов или служб. Термин хийд означал отшельнический скит, в котором постоянно проживало небольшое количество монахов, занимавшихся буддийской практикой в уединении. И хотя в использовании этих терминов отсутствовала строгость, и они могли взаимозаменяться, тем не менее, можно предположить, что монастырь Аблая созданный изначально как место для проведения регулярных ритуалов кочующего монастыря Зая-пандиты, со временем мог превратиться в пустынный скит для небольшой группы монахов.

Религиозная принадлежность: Буддизм тибетской традиции гелукпа (тиб. dge lugs pa), или традиция желтошапочников (тиб. zhwa ser), основанная крупным буддийским мыслителем Дже Цонкапой Лобсан-Дакпа (1357-1419). Гелукпа является наиболее массовой тибетской традицией, распространявшейся в монгольской и ойратской среде с конца XVI века. См. карту буддийских монастырей Казахстана и очерк истории буддизма в среде ойратов.

Главный центр притяжения: Центральный храм и библиотека. Так, по описанию Миллера и Гмелина, посетивших Усть-Каменогорскую крепость в 1734 году и пославших на обследование Аблай-кита небольшой отряд солдат во главе с урядником, на территории главного храма была найдена разоренная библиотека. Оставшиеся рукописи, по их словам, нельзя было увезти и на 10 лошадях.

План: Павильон, храм, мастерская, жилое здание, крепостная стена с главным южным и второстепенным восточным входами. Внутри монастырской ограды были построены четыре строения разной величины. Главный храм размерами 45x20 м. стоял на высокой платформе 80x45 м, с южной стороны к которой примыкала высокая лестница. На платформе кроме собственно храма, имевшего два яруса, было построено что-то типа предхрамового павильона. К западу от главного храма располагалась небольшая мастерская, а к северо-востоку – довольно просторное жилье для монахов. Стены храмового комплекса были, вероятно, облицованы черепицей. Внутри павильона, храма и жилого помещения имелись деревянные колонны на каменных основаниях; имелось печное отопление; крепостная стена была построена из массивных необработанных камней с забутовкой. См. фотогаллерею.

Особенности ландшафта: Монастырь прилегал к скальному массиву, который служил естественной защитой с западной и северной сторон. В возвышенной части монастыря имеется небольшое озерцо с пресной водой. За восточной стеной имеется небольшая роща. Через километр на ЮВВ от монастыря за скальным массивом находятся первое из пяти Сибинских озер – Садырколь. См. фотогаллерею.

Современное состояние: От монастыря остались только фундаменты зданий, часть крепостной стены, основания колонн и печей. В 2018 году на территории монастыря велись археологические раскопки. См. фотогаллерею.

Угрозы: Есть небольшая вероятность, что объект может быть разграблен черными археологами; имеется угроза разрушения оставшихся структур дикими туристами или вандалами.

Ближайший населенный пункт: Объект находится в 1,5 километрах на СВВ от аула Алгабас Уланского района ВКО. См. фотогаллерею.

Другие объекты: В километре на ЮВВ находится база отдыха «Сибины». См. фотогаллерею.

Аул Алгабас: Населенный пункт малого размера (примерно 100 дворов), имеется школа, почта и несколько маленьких продуктовых магазинов. См. фотогаллерею.

Дорога: через аул Алгабас идет трасса с твердым покрытием R-158, которая активно используется туристами, посещающими базы отдыха на Сибинских озерах. К самому объекту от аула Алгабас ведет грунтовая дорогая, проходящая вброд через речку Аблайкетку (Бешка) и заболоченные места. Проезд затруднен в конце весны. Имеется пешеходная тропа с озера Сардыколь.

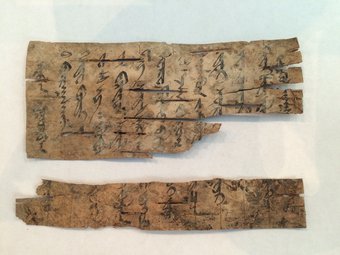

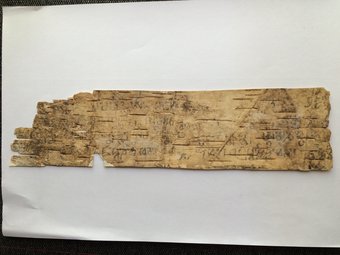

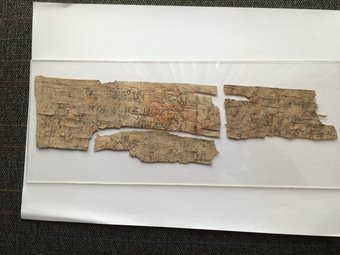

Артефакты и манускрипты: найденные образцы буддийского искусства и берестянные ойратские манускрипты, а также сохранившиеся листы буддийских канонических произведений на тибетском и ойратском языках хранятся в собраниях Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) и Областном краеведческом музее Усть-Каменогорска; большинство артефактов, обнаруженных в XVIII-XIX веках хранились в Кунсткамере и были безвозвратно утеряны в результате пожара. См. фотогаллерею.

Оценка сегодняшнего состояния. Аблай-кит сегодня имеет статус сакрального объекта регионального значения, хотя по степени сохранности, своему историческому, культурному и религиозному значению должен быть включен в число святынь общенационального уровня. Памятник находится под охраной государства.

Раскопки монастыря Аблайкит были возобновлены в 2016 году по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в рамках утвержденного им документа, носящего название «Программа развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в ВКО на 2016-2018 годы». Программа направленна на историко-археологические исследования памятников истории и культуры области. Заказчиком археологических работ на памятнике является КГУ «Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного наследия», а их исполнителем являлось ТОО «Археологическая экспертиза».

Рекомендации по инвестициям: Аблай-кит является одним из наиболее привлекательных в туристическом и паломническом отношении объектов во всем Казахстане. Аблай-кит хорошо известен за пределами Казахстана, главным образом в сопредельных с Казахстаном российских регионах. Он привлекает к себе как отдыхающих на Сибинских озерах, так и приезжающих с конкретной целью увидеть именно этот монастырь. Это и не удивительно, так как из всех буддийских объектов Казахсана именно Аблай-кит сохранился лучше всего, а то немного, что осталось от былого великолепия монастыря все еще позволяет представить его масштабы. Аблай-кит мог бы стать главным звеном в туристических маршрутах, связанных с буддийским наследием Казахстана, казахско-ойратскими войнами или Шелковым путем, поскольку Аблай-кит задумывался как важный логистический пункт для торгового пути из Китая в Россию. Для этого в Аблай-ките необходимо завершить археологические исследования. После этого, можно инвестировать средства в частичное восстановление прежнего вида монастыря, который сохранился в зарисовках Петра Симона Палласа. Будущим инвесторам требуется вложить средства в подведение участка дороги от близлежащего аула Алгабас и благоустроить территорию: проложить тропы на территории монастыря и на близлежащих горных отрогах. С самых высоких точек территории монастыря открывается великолепный вид на примыкающую равнину. Маршрут может проходить мимо озера и вдоль остатков крепостной стены. Осмотр всей территории монастыря может занять до 4-5 часов и требует определенной физической готовности, а потому важно строительство пешеходных путей, тропинок и лестниц.

В реконструированном здании главного храма возможным было бы размещение небольшого выставочного зала, в котором можно представить образцы ойратских и тибетских буддийских рукописей, в том числе найденные здесь и хранящиеся ныне в Институте восточных рукописей РАН листы из буддийского Ганджура, или тибетского собрания буддийских канонических произведений. На экспозиции могли бы найти себе место берестянные грамоты и другие артефакты в подлинном виде или в виде реплик. Кроме этого, выставка могла бы рассказывать посетителям об истории ойратов Восточного Казахстана, их буддийской культуре, а также о том, как находки в этом месте повлияли на развитие европейского востоковедения.

Фотогалерея

Карта

Манускрипты

Материалы

Все материалы доступны по данной ссылке